Толстой Л.Н

Семья Л.Н. Толстого и Олсуфьевы

С именем Л. Н. Толстого связаны Тульская, Орловская, Калужская и другие области. Но и Подмосковье было ему хорошо знакомо. Оно также давало писателю богатый материал для создания многих художественных и публицистических произведений. Бывал он и в Никольском-Обольянове (ныне с. Подъячево) в гостях у своих друзей Олсуфьевых. Олсуфьевы – старинный дворянский род, упоминаемый в «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева, в различных «гербовниках», словарях и других официальных изданиях.

Известно, что в дневниках и письмах великого писателя на протяжении почти 60 лет его жизни Олсуфьевы упомянуты более 200 раз. Л.Н. Толстой семь раз приезжал в их имение Никольское-Горушки (Обольяново) Дмитровского уезда и прожил здесь в общей сложности 110 дней.

Первыми знакомыми писателя были Василий Александрович Олсуфьев (1831–1883 г.), владелец дома в Москве, и его дядя, граф Василий Дмитриевич Олсуфьев (1796–1858), отец владельца имения в Никольском-Горушках – Адама Васильевича. Молодой Лев Николаевич познакомился с ними во время своей зарубежной поездки в 1857 году. Длительная дружба завязалась с Олсуфьевыми через 25 лет.

К 1881 году в семье Л.Н. Толстого было восемь детей. Старшему, Сергею, исполнилось 18 лет, дочери Татьяне 17, в подростковом возрасте были сыновья Илья и Андрей. Чтобы осуществить дальнейшее образование и воспитание детей, Толстые решили переехать из Ясной Поляны в Москву. Первоначально они поселились в доме Волконских в Денежном переулке. Рядом была частная гимназия Л.И. Поливанова, где и начали учиться Илья и Лев. В мае 1882 г. Л.Н. Толстой купил дом у И.А. Арнаутова, в который после ремонта и пристроек вселилась семья писателя. Дом находился в Долго-Хамовническом переулке (позднее улица Льва Толстого, д. 21) и граничил с усадьбой Олсуфьевых. Семьи стали очень дружны. В заборе, разделяющим усадьбы, сразу же была сделана калитка, и соседи (особенно дети) «запросто» пользовались ею. Старшие дети Льва Николаевича были дружны, т. к. Дмитрий Олсуфьев и Сергей Толстой вместе учились на естественном отделении физико-математического факультета московского университета. Приезжая в Москву, семья графа А.В. Олсуфьева останавливалась в доме его двоюродного брата Василия Александровича Олсуфьева, соседа Толстых.

В письме от 16 сентября 1882 года к жене Софье Андреевне Толстой сообщает: «Вчера, вернувшись с ходьбы, застал двух графов Олсуфьевых. Их родители приехали. Они едут в Саратов. Ныне я до кофе был у них. Вчера вечером я зашел к нашим Олсуфьевым с Сережей. Я сыграл партию в шахматы с Василием Александровичем …». Характерно, что Толстой называет семью «Наши Олсуфьевы».

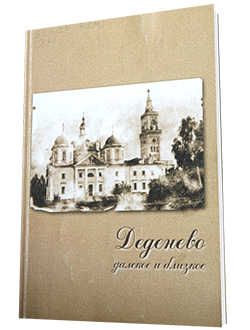

Л.Н. Толстой и Дмитровский край

Усадьба Никольское-Горушки (Обольяново) основана в конце XVIII века П.М. Власовым. С 1802 года до середины XIX века принадлежала Обольяниновым, а затем до 1917 года – роду Олсуфьевых. Владелец усадьбы Адам Васильевич Олсуфьев получил образование в Пажеском корпусе, служил флигель-адъютантом Александра II, позднее был свитским генералом. В 1882 году ушел в отставку в чине генерал-лейтенанта и жил в имении жены Анны Михайловны – Никольское-Горушки. Анна Михайловна, в девичьи Обольянова, фрейлина при царском дворе, занималась благотворительностью: построила школу, первую в уезде лечебницу. До конца дней своих она обеспечивала больницу лекарствами и оборудованием. Адам Васильевич на досуге занимался сельским хозяйством, увлекался метеорологией, оборудовал метеорологическую станцию. За прогнозом погоды на день первого полета на воздушном шаре к Адаму Васильевичу обращался Д.И. Менделеев, усадьба которого Боблово была расположена недалеко (ныне Клинский район). В доме Олсуфьевых устраивались музыкальные вечера, спектакли. Частыми гостями были артисты, художники, ученые, среди которых и писатель Л.Н. Толстой.

Впервые в имение Олсуфьевых Л.Н. Толстой приехал в декабре 1885 года, пробыв там 10 дней – с 19 по 28 декабря. Это был сложный период его жизни. Ему открылся новый взгляд на мир, на окружающее общество. Преступной, жесткой, мерзкой казалась ему жизнь людей богатых классов. Истина виделась в ином – в отречении от богатства, в кропотливом труде, в любви к людям, непротивлении злу насилием. В собственной семье не понимали его ни жена, ни старшие дети. В письме к близкому другу В.Г. Черткому Толстой пишет: «Мне надо уединения, чтобы поправить свои расшатанные сил физически и нравственно».

Олсуфьевы приняли Л.Н. Толстого радушно. Ему подготовили комнату младшего сына Олсуфьевых – Дмитрия Адамовича, она находилась на втором этаже, в стороне от людной части дома. Лев Николаевич чувствовал себя в ней уютно. Здесь он жил, не меняя своего привычного образа жизни. Не пользовался трудом прислуги, сам убирал комнату, сам приносил себе чистую воду и выносил ведра с грязной.

Семен Павлович Подъячев в своей повести «Моя жизнь» приводит эпизод, связанный с пребыванием Толстого в Никольском. «Лев Николаевич Толстой, находившийся в гостях у помещицы, вставал рано и уходил гулять. Одетый в подержанный полушубок, на ногах валенки, на голове какая-то круглая шапчонка, немного сутуловатый, с бородой, с широким носом, он походил с виду на какого-то пильщика, и, не зная его, никак нельзя было подумать, что это его сиятельство граф Толстой». В эти дни Толстой писал рассказ «Смерть Ивана Ильича». Чтобы наблюдать за состоянием тяжелобольного, ходил в местную больницу, где лежал мужик после операции.

Перемена в жизни, забота и внимание, которым окружили его в Никольском, оказали благотворительное влияние на писателя. «Я здесь пилю и колю дрова и чувствую себя совсем бодрым и сплю прекрасно», – писал он жене в своем первом письме. Особенно его радуют молодые Олсуфьевы. «Лиза – это такое милое, простое, доброе, умное существо, с ней хорошо быть Тане. Мальчики так внимательны и добры …».

Было и еще одно обстоятельство, которое содействовало сближению семей. Михаил Олсуфьев был неравнодушен к Татьяне Львовне. Стороны, видимо, были не прочь породниться. Лев Николаевич с иронией писал по этому поводу жене: «Анна Михайловна ужасно сватает и расхваливает свой товар».

Свою вторую поездку к Олсуфьевым Л. Н. Толстой совершил в январе 1887 года с дочерью Татьяной. Они пробыли там 12 дней. Это пребывание в Никольском совпало по времени с «брожением в русском обществе», связанным с запрещением постановки и печати драмы писателя «Власть тьмы». Ее фабула почти целиком взята из подлинного уголовного дела, рассматривавшегося в Тульском суде. Интерес к драме был огромен: устраивались специальные чтения в домах известных людей, ее читали даже в царских покоях. Александр III глубокомысленно изрек: «Чудная вещь!», но не снял запрета. Для местной интеллигенции устраивались чтения и в Обольянове. «Читали всю драму – частью папа, частью Дмитрий Адамович. Все, конечно, в восторге и ужасно суетятся и негодуют на цензуру», – пишет Татьяна Львовна матери.

Под давлением цензуры Толстому пришлось все-таки переработать 4-й акт пьесы. Сделал он это в Обольянове. Особенно близок Толстому был образ старого солдата Митрича, который открывает девушке Анютке глаза на «гнусность» жизни, где грабят бедняков. «Нынче много ходил гулять и в карауле, в лесу, нашел солдата – Митрича живого», – с радостью пишет Толстой жене из Никольского.

Любил Толстой посещать жилища крестьян, где принимали его за обычного странника и угощали горячей картофелиной в мундире. Отведав угощение, Лев Николаевич говаривал обычно: «Спаси Христос!» – и заводил беседу о житье-бытье крестьянском.

В дни пребывания у Олсуфьевых Лев Николаевич много работал в библиотеке Адама Васильевича. Подбирал книги, которые можно было бы рекомендовать для издательства «Посредник». Он сообщает в Москву, что нашел шесть книг, которые можно издавать, изменив старинный язык. Надо отметить, что библиотека была довольно обширная. После революции она была национализирована, большая его часть ныне хранится в литературном фонде музея-заповедника «Дмитровский кремль».

В 1895-1897 годах связь семей Л.Н. Толстого и А.В. Олсуфьева усилилась. В этот период Лев Николаевич четыре раза приезжал в Обольяново, где пробыл в общей сложности 75 дней.

Свою очередную поездку к Олсуфьевым в Обольяново Л.Н. Толстой совершил спустя 8 лет. Приезду предшествовало письменное приглашение Анны Михайловны. Новый 1895 год Толстой с дочерью Татьяной встречает в Никольском, прожил там до 18 января. Шла напряженная подготовка к изданию рассказа «Хозяин и работник». Дочь Татьяна переписывала рассказ начисто, просиживая за этой работой целые вечера. Интересны воспоминания, оставленные племянницей А.М. Олсуфьевой – М.Ф. Мейендорф:

«Толстой не любил гулять по прочищенным дорожкам. Худой, коренастый, всегда деятельный старик, он любил выйти за ограду сада и бродить по снегу, куда глаза глядят. Раз как-то мы, молодежь, задумали пойти по его следам, но нам скоро пришлось отказаться от своего намерения: глубокие ямы в рыхлом снегу от его валенок были на таком большом расстоянии, что мы вернулись домой и объявили, что нам не по силам идти по стопам Толстого».

В мае того же 1895 года Л.Н. Толстой вновь приезжает к Олсуфьевым. На этот раз работал здесь над романом «Воскресение», ставшим вершиной русского критического реализма. И вновь гулял в окрестностях, встречался с интересующими его людьми.

Время очередной – пятой по счету – поездки в Обольяново совпало с работой Л. Н. Толстого над пьесой «И свет во тьме светит». Здесь были также сделаны наброски так называемой «Коневской повести», сюжет которой сообщил Льву Толстому известный юрист А. Ф. Кони и, которая впоследствии, в результате многолетней творческой работы, была развернута в роман «Воскресение».

Выехал Лев Николаевич из Москвы по обычному маршруту 21 февраля 1896 года и прожил в Никольском до 9 марта. Посетил имение графов Апраксиных Ольгово. Обычно они жили за границей или в Москве, в Ольгово приезжали редко. Несмотря на внешний лоск хозяев, в них, по выражению художника П.А. Нерадовского, было много комического. В памяти оставались нафабренные усы Апраксина, торчащие как проволока, и, зачесанные на виски, локоны. Лев Николаевич восхищался Апраксиными. Как художник, он смаковал этих типичных представителей старого барства. «Люблю цельные натуры, – говорил он, делясь впечатлениями. – Какие крепкие люди!». В романе «Воскресение» Лев Николаевич наделил чертами Апраксиной даму, которая рассуждает, жестикулируя руками. Кроме того, дед С.С. Апраксина – одно из действующих лиц романа писателя «Война и мир».

Сохранились интересные воспоминания о посещении Л.Н. Толстым Апраксиных в их имении Ольгово, который навел большой переполох. В один морозный день Лев Николаевич в вязанной теплой шапке, валенках, подпоясавшись кушаком и с палкой, подошел к парадному входу и сказал, что хочет видеть хозяина дома. Появление странно одетого человека и его желание видеть самого хозяина удивило многочисленный штат прислуги. Толстому объявили, что Виктора Владимировича в эти часы нельзя видеть. Все приемы у Апраксиных были обставлены большими осложнениями, каждому посетителю назначалось особое время. Тогда Лев Николаевич попросил передать записку, а сам обратно пошел в Никольское. Получив записку, В.В. Апраксин поднял суматоху, распорядился заложить пару лошадей и догнать Льва Николаевича.

В эти дни он записывал также в дневник свои мысли к статье об искусстве, к написанию которой приступит через год, здесь же в Обольянове.

В 1897 году Лев Николаевич приезжает к Олсуфьевым дважды – 1 января (жил до 6 февраля) и 13 февраля (жил до 3 марта). Фактически это была одна поездка. О том, каково было душевное состояние Льва Николаевича перед поездкой нетрудно судить по его письму к дочери: «Читай одна. Милая Маша, хотя, когда ты тут, я редко говорю с тобой, теперь, когда мне очень скверно на душе хочется твоего сочувствия. Из всех семейных ты одна … вполне понимаешь, чувствуешь меня. Жизнь … до такой степени временами становится противна мне, что … хочется кричать, плакать…». «Невыносимая тоска …» – эта запись появилась в дневнике писателя на четвертый день его пребывания в Никольском. Через несколько дней Л.Н. Толстой оставит Олсуфьевых и поедет в Петербург, чтобы проститься со своим другом В.Г. Чертковым, который за публикацию воззвания в защиту духоборцев был выслан царскими властями за границу.

Вернувшись к Олсуфьевым, Лев Николаевич в письме жене сообщает: «Здесь полон дом битком, но для меня полное одиночество и спокойствие». В эти дни Л.Н. Толстой обдумывает «Воззвание», направленное против существующего строя, упорно работал над трактатом «Что такое искусство?». Толстой выехал в Москву 3 марта. Он пробыл у «милых до бесконечности Олсуфьевых» 27 дней.

В 1900–1910 гг. связь с Олсуфьевыми практически прервалась, после перемен, произошедших в семьях. Внезапную смерть дочери Олсуфьевых Лизы в 1898 г. тяжело переживали все знакомые. В семье Толстых. вышла замуж Татьяна, женился Сергей, вышла замуж Мария. Лев Николаевич теперь постоянно жил в Ясной Поляне. Но сыновья Олсуфьевых, особенно Дмитрий Адамович, поддерживали связь с Толстыми. Общался с ними и Лев Николаевич (тогда уже больше письмами).

Дмитрий Адамович к тому времени уже был «пожалован» в камергеры Высочайшего двора и стал Членом Государственного Совета по выборам. Был Гласным Дмитровского уездного земства и Почётным мировым судьей Камышинского и Дмитровского уездов. В 1907-1910 гг. Толстой несколько раз обращался к нему как к члену Государственного совета. Михаил Адамович был Председателем Дмитровской земской управы и предводителем дмитровского дворянства. Умер в 1918 г. В его доме в Дмитрове с 1918 по 1921 год жил П.А. Кропоткин.

Кроме Обольяново и Ольгово Лев Толстой посетил в нашем крае селения Храброво, Языково, Сокольники, Спас-Щелково, Сафоново, Филимоново, Федоровку.

Сергей Львович (сын писателя) в своей книге «Очерки былого» писал: «До своей женитьбы отец был знаком чуть ли не со всем высшим светским обществом Москвы. Теперь же он избегал этих знакомых». Софья Андреевна, напротив, старалась восстановить старые связи и завести новых друзей.

Там же сын пишет: «Моя мама, наоборот, для того чтобы “выезжать в свет” и вывозить Таню, старалась возобновить эти знакомства».

Судя по письмам к мужу, она прежде всего установила близкую связь с семьей В.А.Олсуфьева, у которого к этому времени было 12 детей (женат он был третьим браком).

В письмах к мужу в 1882 г. Софья Андреевна часто упоминает семью Олсуфьевых, ибо семьи стали очень дружны.

Вот лишь несколько коротких выдержек: (февр. 1882) «Я осталась с мальчиками, пришли два Олсуфьева мальчика, пили степенно чай. В субботу у Олсуфьевых танцуют». Через несколько дней: «Сейчас вернулись от Оболенских, милый Лёвочка, усталые, и детям кажется было весело. Таня тоже танцевала и Таня Олсуфьева была и Лярские два, и Киллеры — пар 15-ть должно быть. Даже старый Олсуфьев приехал и всё говорил: «Мне очень весело».

В заборе, разделявшем усадьбы Толстых и Олсуфьевых, в первые же годы переезда семьи писателя была сделана специальная калитка, и соседи (особенно дети) «запросто» пользовались ею, посещая друг друга.

Лев Николаевич тоже сдружился с соседями, 16 сентября 1882 г. он пишет жене: «Вчера, вернувшись с ходьбы, я застал двух графов Олсуфьевых. Их родители приехали. Они едут в Саратов. Нынче я до кофе был у них. Вчера вечером я зашёл к нашим Олсуфьевым с Серёжей. Я сыграл партию шахмат с Василием Александровичем и ушёл домой». Здесь впервые появляются Олсуфьевы — потомки графа Василия Дмитриевича Олсуфьева, с которым молодой Толстой встречался в 1857 г. в Баден-Бадене. Два «молодых графа» это сыновья Адама Васильевича и Анны Михайловны Олсуфьевых — Михаил (1860–1918) и Дмитрий (1862–1937). Вероятно, Лев Николаевич уже был знаком с молодыми Олсуфьевыми, т.к. Дмитрий учился на одном курсе с Сергеем Толстым на естественном отделении физико-математического факультета университета.

Приезжая в Москву, семья графа А.В. Олсуфьева останавливалась в доме его двоюродного брата Василия Александровича Олсуфьева, соседа Толстых.

Олсуфьевы — владельцы усадьбы в Никольском-Горушках (Обольяново).

В декабре 1885 г. Толстой гостит у своих друзей Олсуфьевых в Никольском-Обольянове (ныне Подъячево). Он просматривает богатую библиотеку, отбирая все, что казалось ему ценным и нужным для «Посредника» — издательства для народного чтения, которому Толстой отдавал много сил. В Никольском Лев Николаевич работает над рукописью повести «Смерть Ивана Ильича».

Бывал в Никольском Толстой и позднее, в 1887 и 1895 гг. Здесь написаны им многие страницы рассказа «Хозяин и работник», сделаны наброски так называемой «Коневской повести», сюжет которой сообщил Льву Толстому известный юрист А. Ф. Кони и которая впоследствии, в результате многолетней творческой работы, была развернута в роман «Воскресение».

В последнее свое пребывание в Никольском-Обольянове в январе — марте 1897 г. Толстой усиленно работал над трактатом «Что такое искусство?».